Regras do Jogo: Possíveis soluções processuais para a prévia fixação do tabuleiro processual trabalhista

por CCHDC

GAME RULES: POSSIBLE PROCEDURAL SOLUTIONS FOR THE PREVIOUS SETTING OF THE LABOR PROCEDURAL BOARD

Autores:

Luiz Paulo Salomão

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2017). Pós-graduando em Direito e Processo do trabalho pela mesma instituição.

Professor Ms. Marcelo Chaim Chohfi

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1998). Pós graduado em Direito e Processo do trabalho, bem como em Direito Constitucional. Mestre em direito pela Unimep (2013).

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão entre o processo do trabalho, como ramo do Direito, e à sua conotação de “jogo”. Nesta compreensão, serão sugeridos mecanismos processuais para a efetivação de um processo trabalhista mais justo e pacífico, capaz de elevar a atual aplicação da legislação laboral a um patamar mais pragmático e efetivo, no qual as partes integrantes do ecossistema trabalhista processual sintam-se mais seguras durante o jogo em que se constitui o processo. Pretende-se, com base neste raciocínio, alavancar a pacificação no deslinde das questões litigadas, independentemente do resultado do jogo.

Palavras-chave: Direito Processual do Trabalho. Teoria dos jogos. Soluções processuais. Contraditório substancial. Pacificação social.

Abstract: This article proposes a reflection between the labor law process, as the branch of law, and its connotation of game. In this understanding, will be suggested procedural processes for the realization of a fairer and more peaceful labor process, capable of raising the current application of labor legislation are more effective, consubstantiating an ecosystem where the members feel safer during the process. Based on this reasoning, it is intended to leverage a pacification in the delineation of litigated questions, regardless of the outcome of the game.

Keywords: Labor Law. Theory of games. Process solutions. Substantial contradiction. Social pacification.

Sumário: 1. Introdução; 2. Do Valor Inegável das Regras para o Jogo Justo; 3. Das Rachaduras no Tabuleiro e das Proposições Sugeridas; 4. Da Compatibilidade das Soluções Sugeridas com o Tabuleiro Processual Trabalhista; 5. Considerações Finais; Referências;

1. INTRODUÇÃO

O ser humano é, comprovadamente, uma espécie em contínua evolução. Neste sentido, contrariando uma concepção leiga e calcada em mero senso comum, que insiste em reafirmar um negativismo reiterado, sob a falsa ideia de quem vamos “de mal a pior”, caminhamos, na verdade, década após década, em direção a um mundo menos violento.

Como ensina PINKER, “um mundo mais inteligente é um mundo menos violento”(1) e o referido declínio da violência nada mais é do que “um produto de condições sociais, culturais e materiais. Caso as condições persistam, a violência continuará baixa ou cairá ainda mais; caso contrário, não.”(2)

Antes, porém, que se possa questionar o porquê desta informação ser relevante para a introdução do tema debatido neste estudo, explica-se, desde logo, a razão, que, em nosso entendimento, é profundamente justificável: se pretendemos dialogar e discutir sobre as regras do jogo convencionadas em nossa sociedade e que buscam, por meio das instituições, dirigir a democracia para um caminho mais próspero, não há dúvidas de que um olhar para o passado e a observação de um cientificamente produzido, é de extrema valia para iniciar esta discussão.

Partindo da premissa acima, haja vista que estamos nos constituindo, ao longo de tempo e como grupo, em uma sociedade mais inteligente e menos violenta (em todos os seus micro e macro aspectos), em razão das condições sociais, culturais e materiais, não há dúvidas de que, no paradigma constitucional em que o ocidente e, mais especificamente, o Brasil se enquadra, a Justiça do Trabalho – como produto social – deve acompanhar este trajeto evolutivo, conduta esta que exige uma autocrítica sobre o tabuleiro do jogo processual trabalhista hoje desenhado, especialmente porque, em nossa concepção, este desenho carece de contornos mais firmes e de mais luz no papel em que estão gravados as peças e o tabuleiro.

Neste curso histórico, dentre outros conflitos, observamos que os primeiros traços da justiça do trabalho se originaram de conflitos entre os dois polos da relação de trabalho: os empregadores e o empregados. Tais conflitos, ao longo do tempo, foram dirimidos de diversas formas, ganhando a Justiça do Trabalho cada vez mais robustez, legitimidade e assertividade na resolução dos conflitos laborais.

Soma-se a isto, porém, o fato de que não só estamos evoluindo intelectual, social e cultural.

Afinal, além de estarmos evoluindo nas condições supramencionadas, concomitantemente, estamos assistimos e somos, ao mesmo tempo, produto de uma transformação, a nível global, da forma como pensamos, agimos, interagimos e produzimos. Destarte, a súmula de nossa época, talvez, seja, sobretudo, a mudança.

Ante o referido cenário, seriamos muito ingênuos caso ignorássemos que a Justiça do Trabalho, totalmente inserida neste processo evolutivo (tendo em vista que se trata de ramo competente em analisar e decidir questões totalmente atreladas às relações de emprego e, portanto, de produção, indústria, englobadas de forma abissal na evolução acima narrada), não há o que se questionar: mudanças profundas são uma questão de tempo e reformulações são urgentes.

Prova disto é, inclusive, o fato de que 85% das profissões do futuro – objeto deste ramo – hoje sequer existem (3). Inseridos nesta tempestade de inovações e ordem de informações, nota-se que o valor da verdade talvez nunca tenha tido contornos tão essenciais e, por consequência, talvez o papel das instituições nunca tenha sido tão importante para assegurar que este processo de transição seja, na medida do possível, siga pelo melhor caminho.

Como bem sabemos, inseridos em um Estado Democrático de Direito, nossa democracia não se baseia tampouco se resume, única e exclusivamente, apenas à “vontade da maioria”. Muito mais do que isto, a democracia depende, além deste requisito básico, também de outros requisitos indispensáveis, tais como instituições confiáveis, estáveis e legítimas.

Nesta linha de raciocínio, a Justiça tem papel singularmente essencial.

Além de um dos pilares da república, neste novo paradigma mundial em que a verdade é cada vez mais tênue e as relações humanas, em seu aspecto mais amplo, estão em constante transformação, justifica-se, ao nosso entender, um olhar mais atento à figura Justiça neste tabuleiro de cartas desconhecidas.

Calcados nesta justificativa que se impõe e exige a nossa atenção, neste estudo buscar-se-á sobrepor um olhar um pouco mais demorado sobre a figura da Justiça Trabalhista e, sobretudo, quanto ao processo através do qual ela se desenvolve e se consubstancia.

Concentraremos, portanto, nossa atenção a um dos meios de resolução de conflito compreendidos na seara trabalhista: a jurisdição. Neste tocante, adotaremos neste artigo as seguintes compreensões de Gustavo Filipe Barbosa Garcia sobre o conceito de jurisdição:

A jurisdição, entendida como função do Estado, refere-se ao encargo de pacificar os conflitos, por meio da atuação do Direito material.

A jurisdição pode ser entendida, ainda, como atividade do Estado, no sentido de complexo de atos para solução dos conflitos sociais com justiça.

(4)

Assim, dentre inúmeras faces deste ramo da Justiça, concederemos específica preocupação às questões atrelados à prova e ao devido processo legal, garantia que só se consubstancia pelo efetivo e pleno contraditório. Ou seja, pela integral realização do processo, em seu sentido literal e, sobretudo, em seu impacto.

Como bem nos lembra Humberto D. B. de Pinho, esta garantia, hoje um tanto quanto esquecida, remonta séculos e mais séculos de história:

Embora o termo em inglês due processo of law tivesse sido utilizado pela primeira vez, em 1354, no reinado de Eduardo III, na Inglaterra, sua origem remonta à Magna Carta (art. 39), de 1215, assinada por João Sem-Terra. Note-se que embora a garantia do devido processo legal tenha surgido com índole eminentemente processual, adquiriu, depois, relevante aspecto de direito material. Assim, teríamos dois aspectos distintos:

a) Substantive due process of law – representando a garantia do trinômio da vida, liberdade e propriedade. Não basta a regularidade formal da decisão, é necessário que a decisão seja substancialmente razoável. É dessa garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) Procedural due process of law ¬– entendido como garantia do pleno acesso à Justiça (ou, como prefere Kazuo Watanabe, “acesso a uma ordem jurídica justa”). É o direito a ser processado e processar de acordo com as normas previamente estabelecidas para tanto.

(5)

Tal garantia, bem ressaltada pelo renomado doutrinador acima citado, não se configura apenas como uma garantia de ‘acionar a jurisdição’, mas de poder aciona-la de forma plena – ou ser acionado – e, sobretudo, após aciona-la ou ser demandado, poder assim ser dentro das normas previamente estabelecidas. Noutras palavras: perceber, ocupando o polo passivo ou ativo, o processamento de uma ação da forma justa, em conformidade, portanto, com o que se prevê para o devido processo.

Nesse sentido, a própria etimologia de “processo” pressupõe um pragmatismo cujo teor Alexandre Freitas Câmara, ao citar Humberto Theodoro Júnior, escancara de forma didática:

Afirma o renomado jurista mineiro que processo é ‘o método, isto é, o sistema de compor a lide em juízo através de uma relação jurídica vinculativa de direito público, enquanto procedimento é a forma material com que o processo se realiza em cada caso concreto.

(6)

E assim conclui:

[…] o procedimento, como visto, é o aspecto extrínseco do processo. O processo não é o procedimento, mas o resultado da soma de diversos fatores, um dos quais é exatamente o procedimento (e os outros são o contraditório e a relação jurídica processual).

(7)

Nesta linha de raciocínio, portanto, sendo o direito ao processamento de uma lide da forma mais justa possível a única forma de dizermos que o acesso à justiça se encontra preservado e se consubstancia, certo é que o processo, nesta visão, torna-se finalmente instrumento de justiça.

Neste sentido, ao nosso ver, de forma incorrigível ensina GARCIA:

O processo, na atualidade, é entendido como o instrumento por meio do qual a jurisdição é exercida, objetivando-se alcançar os escopos de atuação e aplicação do Direito material, alcançando-se, assim, a pacificação dos conflitos que ocorrem na vida em sociedade.

(8)

Toda esta construção de “justiça” processual, porém, em nada se justificaria caso não houvesse, em primeiro lugar, a existência de uma “tensão de vontades”, ou seja, um conflito.

Afinal, se, como espécie e sociedade, evoluímos desde o princípio de nossa evolução para uma sociedade menos violenta, com convenções, ritos e entendimentos do que se pode fazer, do que não se deve fazer ou de que não é possível fazer, tudo isto advém, notoriamente, de nosso esforço humano em resolver conflitos.

Sendo assim, é inegável que o Direito e os processos por ele regulados – tratando-se de um conhecido meio social e institucional, convencionado e pactuado socialmente – advém de um caráter natural do ser humano, qual seja, a existência do conflito (de ideias, posicionamentos, interpretações ou, em contornos mais extremos,– digamos assim – físicos e violentos).

Afinal, o ser humano, embora seja uma espécie comprovadamente em evolução e, como já abordado, está à caminho, década após década, a um mundo menos violento, ainda estamos muito distantes de alcançar o “nirvana” da paz completa, o que, aliás, ao nosso ver, seria a própria morte do pensamento e, por consequência, de nossa espécie.

Dessa forma, existindo conflito, é notório, ao se observar a história, que, com a nossa evolução como sociedade e o declínio da violência (“um produto de condições sociais, culturais e materiais. Caso as condições persistam, a violência continuará baixa ou cairá ainda mais; caso contrário, não.” (PINKER, 2011)), observamos uma crescente, louvável – ainda muito longe de ser perfeita – construção social, na qual, acima de tudo, buscamos, dentre uma ideologia e outra, um ecossistema cujas relações sejam cada vez mais cordiais, empáticas e produtivas.

Noutros termos, admitido o conflito, desde que este esteja engendrado por balizas, contrapesos e limitações convencionadas.

Nesse sentido, diante da existência inegável do conflito como uma constante humana, ainda que em declínio e abrandamento ao longo da evolução social, não há dúvidas de que os processos de resolução de conflitos, dentre os quais se encontra o Poder Judiciário e, por conseguinte, o processo do trabalho, podem e devem ser analisados sob a ótima de um jogo: de interesses, mecanismos e de uma finalidade que se apresenta, de forma extremamente semelhante, com o contexto de um jogo. Cada um dentro de sua ritualística própria.

Afinal, como dito acima, os jogos e o direito resultam de um rito criado e, constantemente revisto e reformulado ao longo do tempo, para o controle e resolução dos conflitos humanos nas mais diversas áreas de correlação social.

Nesta linha de raciocínio, o direito, sendo resultado da evolução social, que, por meio de convenções sociais, buscou dirimir e indicar meios resolutivos de conflito, por meio do Estado ou não, não há dúvidas de que, dadas as devidas proporções, não há como se negar o caráter de “jogo” do Direito.

Apoiando e advogando neste sentido, ROSA, quando aborda a Teoria dos Jogos, correlacionando-a ao Processo Penal, não obstante, ao final, dedique suas observações a tal ramo específico e diverso, noutro ponto, quanto dedica liminarmente seus estudos sobre a correlação genérica entre a figura social de um jogo e o Direito, amplamente observado, ensina que esta nova dinâmica de compreensão do processo é necessária pelas seguintes questões:

O pressuposto é que o sujeito racional toma (sempre) decisões que lhe são mais favoráveis, egoísticas, ou seja, as que lhe indicam maiores benefícios. Entretanto, nem sempre as decisões aparentemente melhores individualmente o são no contexto de jogos interdependentes, como acontece no Processo Penal, sendo o Dilema do Prisioneiro o exemplo teórico de tal modelo.

(9)

Nesta primeira imersão, sintetiza o doutrinador na referida lição, exatamente o que se entende, hoje, pela Teoria dos Jogos. Dando seguimento, porém, notamos que esta compreensão fica completamente atrelada e possível de ser comparada com o Direito quando assim continua ROSA:

Para se entender a proposta é preciso estabelecer os lugares do jogo: a) julgador (juiz, desembargadores, ministros; b) jogadores (acusação, assistente de acusação, defensor e acusado); c) a estratégia de cada jogador (uso do resultado), d) tática das jogadas (movimentos de cada subjogo) e; e) os payoffs (ganhos ou retornos) de cada jogador com a estratégia e tática.

2.2. Com efeito, a Microeconomia busca indicar as expectativas de comportamento dos sujeitos (escolha racional na busca de maximização de utilidade) a partir da relação entre fins (alternativos entre si) e meios (de recursos escassos).

Cooter e Ulen afirmam: ‘O direito frequentemente se defronta com situações em que há poucos tomadores de decisões e em que a ação ótima a ser executada por uma pessoa depende do que outro agente econômico escolher. Essas situações são como os jogos, pois as pessoas precisam decidir por uma estratégia. Uma estratégia é um plano de ação que responde às reações de outras pessoas. A teoria dos jogos lida com qualquer situação em que a estratégia seja importante.

(10)

Como se observa e bem compara o doutrinador acima transcrito, o Direito pode e deve, sim, ser observado sob a égide de um jogo: possui uma ritualística própria, regras para o caminhar do jogo, personagens com respectivas tarefas e funções e, sobretudo, com um contexto temporal e limitado em que os players possuem possibilidades de escolha, estratégia e conduta para alcançarem seus objetivos.

Seguindo por este raciocínio, observa-se que, não obstante ROSA faça tal comparativo com o Direito Processual Penal, o mesmo quadro comparativo entre o tabuleiro processual trabalhista e a figura conceitual de “jogo” é plenamente possível.

Afinal, assim como em outros ramos do direito, parafraseando o comparativo supra, no processo do trabalho podemos notar um i) julgador (juiz, desembargadores, ministros; ii) jogadores (reclamante, reclamada, terceiros interessados); iii) a estratégia de cada jogador (uso do resultado), iv) tática das jogadas (movimentos de cada subjogo) e; e) os payoffs (ganhos ou retornos) de cada jogador com a estratégia e tática.

Inegável, assim, a natureza jogadora dos players do processo do Trabalho.

Feita esta contextualização, é neste ponto, porém, é que estudo encontra seu ponto nevrálgico: embora tenhamos inúmeras regras gerais para que as peças do jogo no tabuleiro trabalhista possam se locomover e agir, a clareza destas peças e o papel jurisdicional sobre elas é o que se pretende colocar em atenção e, consequentemente, demonstrar fissuras e indicar sugestões de reparo.

Como em outras áreas do Direito, o processo do Trabalho tem suas normas gerais de procedimento estipuladas no “papel”, ou seja, em códigos, súmulas e orientações, dentre outras formatações.

Dentre outras peculiaridades históricas, o Direito do Trabalho e sua processualística, advindo de reformulações e correções na Consolidação das Leis do Trabalho, não possui um Código de Processo do Trabalho, concentrando as estipulações sobre o processo judiciário do trabalho em um dos Títulos da referida Consolidação, qual seja, o “Título X – Do Processo Judiciário do Trabalho” (11), no qual se encontram estipuladas a maior parte das regras processuais.

Além disso, diante da inexistência de um código processual, admite-se també, dentre as regras do jogo, conforme o art. 769 da referida Consolidação, “nos casos omissos”, a aplicação subsidiária do direito processual comum como fonte subsidiária, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.

Esta aplicação, aliás, encontra controle, ainda, pela Resolução nº 203, de 15 de março 2016, que editou a Instrução Normativa n° 39, dispondo sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva.(12)

Não obstante este regramento para a movimentação das peças no tabuleiro, tais regras do jogo não são matemáticas; dependem de interpretação.

Dessa forma, como nos lembra com assiduidade STRECK, regra nenhuma é autoaplicável, possuindo, na verdade, uma imprescindível dimensão interpretativa dentro dos seguintes limites:

O Direito possui uma dimensão interpretativa. Essa dimensão interpretativa implica o dever de atribuir às práticas jurídicas o melhor sentido possível para o direito de uma comunidade política. A integridade e a coerência devem garantir o DNA do Direito nesse novo paradigma. Muitas vezes o problema nem é “como se está decidindo agora, neste momento”; o problema maior é “como se vai decidir amanhã”. E depois de amanhã. O que não podemos admitir é uma fragmentação, uma espécie de “estado de natureza hermenêutico”, em que a decisão é, ou um jogo de cartas marcadas ou uma loteria (que não deixa de ser, também, um jogo).

Bola no centro. […] Como nos tempos em que jogava futebol e, vencendo o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, o time era atropelado por um pênalti mal marcado. Reclamávamos. Xingávamos o juiz. Ali, naquele caso, o fatalista teria razão: o pênalti estava marcado. “É assim mesmo…; quem manda é o árbitro”. Não há volta. […]

(13)

Neste contexto, este artigo volta-se justamente a indicar a importância de tal hermenêutica estar em consonância ao espírito das leis que disciplinam o tabuleiro processual, bem como estarem devidamente claras às partes, não servindo de óbice ou surpresa, o que desequilibraria a partida, mas funcionar como árbitro que corretamente analisa e se resguarda de que a aplicação das regras será feita da forma correta e com a integral ciência dos jogadores sobre possibilidades e entendimentos.

Assim, não obstante todo o louvável caminho humano até aqui, acima narrado de forma brevíssima, não podemos negar as imperfeições no jogo e, assim, continuar jogando sem as regras estarem claras, sob pena de chegarmos a um ponto em que não estaremos mais diante de um jogo, cuja regras, como sociedade, estabelecemos para a melhor resolução possível. Ao contrário: estaremos, em um cenário que discorda de tudo o que viemos, até aqui, construindo como sociedade, isto é, um cenário de arbitrariedade e injustiça.

Exatamente aquilo que STRECK, acima citado, nos alerta: não podemos este “estado de natureza hermenêutico”, em que a jurisdição ou se apresenta como “um jogo de cartas marcadas” ou como “loteria”.

Seguindo esta trilha, este trabalho propõe-se justamente a instigar reflexões rotineiras, questionando o status quo e, em seguido, propor, dentro da modéstia de um artigo científico, mecanismos processuais para a efetivação de um processo trabalhista mais justo, pacífico e capazes de elevar a atual aplicação da legislação material a um patamar mais pragmático, no qual as partes tenham plena conhecimento das regras do jogo, dos entendimentos do juiz daquela “partida” e, assim, que cada lance não seja passível de desequilibrar o gramado, o ringue ou o tabuleiro para um ou outro participante.

Em meio a toda à considerável insegurança que ronda e permeia o cotidiano da práxis trabalhista – em suas audiências e processualística em sentido amplo e irrestrito -, é possível notar que, mesmo diante de considerável divergência de opiniões, há profunda convergência no que se relaciona à constante dúvida e irresignação quanto às nuances interpretativas e de aplicação em cada processo específico e em sua concretude prática.

Preocupado justamente com esta inconsistência que aponta diametralmente em sentido oposto ao do fim social da justiça – inconsistência agravada e inquestionavelmente ligada à nova legislação – este estudo, pragmaticamente, pretende debruçar-se e advogar, sobretudo, no sentido de que a construção de mecanismos jurisprudenciais que consigam trazer maior consistência e certeza às partes inseridas no “jogo” processual são extremamente essenciais neste momento transitório.

Partindo-se desta imprescindível necessidade das partes conhecerem as regras do jogo antes de pisaram no gramado, em nítido aceno à Teoria dos Jogos, pretende-se, sob o prisma do devido processo legal e em atenção à nova legislação vigente, estimular a reflexão sobre a relevância de mecanismos processuais mais eficazes para a construção de um procedimento trabalhista que, desde o início da distribuição das cartas, esclarece aos jogadores, ampla e irrestritamente, quais são as regras do jogo, a quem cabe determinadas cartadas e, além disso, quais são os objetos do jogo que será jogado.

Dentro deste novo paradigma processual trabalhista suscitado, propõe-se, portanto, discutir quais seriam tais mecanismos processuais e como estes seriam, de fato, capazes de refletir um processo trabalhista mais esclarecedor, eficaz, seguro e justo às partes jogadores. Afinal, um jogo que tem regras, mas que não esclarece aos jogadores quais são e como entende o jogador que julga, não é jogo, é autoritarismo disfarçado ou jogo de acasos.

Feita esta breve discussão sobre a construção processual trabalhista, com o fim resolutivo de conflitos, bem como diante da existência das fissuras no processo ao longo do tempo, este tudo justifica-se, sobretudo, em virtude da magnitude e importância do direito do trabalho e, por consequência, a importância que julgamentos justos sejam proferidos por esta seara da justiça.

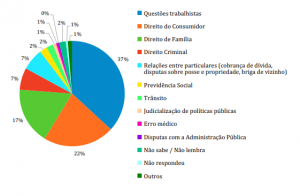

Afinal, conforme gráfico abaixo, elaborado pela instituição Getúlio Vargas, dentre todos os motivos que levam os brasileiros a buscar o Judiciário, as questões trabalhistas são a secção preponderante:

Gráfico 1 – Motivos que levam brasileiros a buscar o Judiciário

Fonte: Relatório ICJBrasil FGV (p.12, 1º semestre/2017)

Destarte, fica evidente a importância de um processo do trabalho que seja, efetivamente, satisfatória e, durante o jogo, para as partes, soe e seja o mais justo possível.

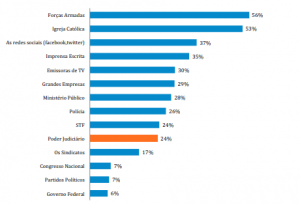

Porém, esta relevância comprovada pela estatística supra, não deve ser o único ponto de atenção. Até porque, se por um lado os conflitos trabalhistas são aqueles que mais motivam o brasileiro a acessar a Justiça, é imperioso que se tenha em alerta que, não obstante haja tal motivação, quando observa a confiança do Poder Judiciário, no qual se insere a Justiça Trabalhista, o cenário observa é deveras preocupante e, mais uma vez, clama por esta crítica ora proposta cada vez mais.

Nesta toada, em que pese possa se responsabilizar, histórica e socialmente, os números abaixo por uma questão mais ampla – uma crise de confiança e legitimidade das instituições, dentre as quais está o poder judiciário – não há dúvidas de que, diante de tal cenário, deve-se olhar para o processo com a devida autocrítica e se buscar, sim, soluções possíveis.

Afinal, vejamos que, dentre as instituições brasileiras, o Poder Judiciário, no jogo da confiança, ocupa praticamente a lanterna:

Figura 1 –Gráfico sobre Confiança dos brasileiros nas instituições (ICJBrasil FGV)

Fonte: Relatório ICJBrasil FGV, 1º semestre/2017

Como é possível se observar, não obstante haja hodiernamente uma significativa e reconhecida crise de legitimidade do Estado brasileiro, com um descredito generalizado que atinge a maior parte da máquina estatal, fato é que não se pode negar, tampouco se deve ignorar que existe, à despeito desta questão geral, uma patente insatisfação dos jurisdicionados com relação ao Poder Judiciário.

Estes fatos e números, portanto, não nos levam à outra conclusão senão a de que a discussão proposta é urgente e, ao nosso ver, em plena consonância aos pilares da eficiência, celeridade e imprescindibilidade da Justiça Trabalhista.

2. DO VALOR INEGÁVEL DAS REGRAS PARA O JOGO JUSTO

Não há resultado justo em jogo sem regras claras ou mal aplicadas.

Esta máxima, tão brandida na seara esportiva e tão amplamente repetida no senso comum, não poderia se encaixar melhor quando observamos o devido processo legal na moderna concepção do Estado Democrático e Social de Direito.

Isto, porém, não é algo isolado ou uma afirmação solitária deste interlocutor. Além de histórica, quando observada pelo viés do processo como jogo, notamos que esta máxima se encontra arraigada à própria cultura do homem, como lembra Huizinga, em “Homo ludens – O jogo como elemento da cultura”, ao longe de toda esta obra.(14)

Prova disto na atualidade e na cultura brasileira é notada facilmente no jogo/esporte mais assistido em nosso país com a criação e implementação maciça do VAR, que a nada mais volta-se do que a própria melhora na aplicação das regras.

Mas, afinal, poderia o processo comum ou – como aqui pretende-se discutir – o processo do trabalho ser compreendido como um jogo? Se sim, o que seria, de fato, um jogo processual? A princípio, é pacífico que o elemento básico em um jogo é o conjunto de jogadores que dele participam, inseridos e limitados por um conjunto de regras previamente estabelecidas, porém, quando observamos a processualística (comum ou especializada) sob esta ótica, certo é que diversas particularidades devem ser analisadas.

Respondendo à questão supra, LOPES assim ensina:

Examinando as semelhanças entre o Jogo e o Direito, percebe-se que o homem médio enxerga no Direito um grande jogo. Espera-se a competição e busca-se a vitória sobre o outro atrás do grande prêmio. Cada um tem seu papel.

[…] Sempre conforme as regras. Tudo para que o jogo flua e atinja seu ápice: a vitória de um em detrimento de outros.

Parece que o ambiente jurídico não só apresenta as características de um jogo, como também, busca a mesma finalidade que esse. Teóricos como Huizinga, Caillois, Becker e mais recentemente Rosa e Robles, entre outros, dedicaram extensas obras cuja leitura orienta para a fácil percepção das semelhanças da fase processual do Direito com os mecanismos de um jogo. Não se podem olvidar indagações a respeito de como as regras daquele garantem seu bom andamento, assim como inserem e mantém o clima de tensão e ansiedade típicas de jogadores em uma partida.

Todo jogo significa alguma coisa. A grande maioria, contudo, preocupa-se apenas em saber o que é o jogo em si e o qual seu significado para os jogadores envolvidos. Embora o divertimento do jogo, elemento que lhe é essencial, resista a toda análise e interpretações lógicas, deve-se ressaltar que o contraste entre jogo e seriedade não é decisivo. Reina dentro do domínio do jogo uma ordem específica e absoluta, logo é ordem (e, portanto, sério) e cria ordem.

(15)

No processo do trabalho, primeiramente, assim como em um jogo, cada jogador, dentro das regras – estabelecidas na legislação celetista, nas normas subsidiárias, Orientações Jurisprudenciais, Resoluções e Instruções Normativas – estipula-se um conjunto de limites e condições, nas quais às partes possuem a possiblidade de criar e fundamentar suas estratégias.

A questão que se busca levantar neste estudo é justamente a clareza necessária do tabuleiro no qual será jogado o jogo processual trabalhista, bem como as devidas readaptações na interpretação das regras para que o jogo seja jogado da forma mais correta e moderna. Afinal, cada jogador tem interesses e objetivos específicos, para cada situação de jogo e, quando não é possível saber a quem cabe dar o xeque-mate ou quais movimentos e ataques recaem a cada peça do tabuleiro, não há como dizer que o jogo se justificou, de fato, no resultado e no seu fim.

Entende-se que o processo comum e o processo do trabalho, sem sombra de dúvidas, podem e devem ser compreendidos como um jogo. Com regras previamente estipuladas, cujos limites devem ser seguidos pelos jogadores.

Nesse sentido, rememorando a lição do historiador Johan Huizinga, que, em seu livro “O jogo como elemento da cultura” (Homo Ludens), delimita o próprio de jogo, assim traça LOPES o paralelo entre a figura de “jogo” e o Direito:

A primeira característica fundamental do jogo é sua liberdade, pois para seus jogadores trata-se de uma função dispensável que só se torna necessária na medida em que fornece contornos de rito e, portanto, assume uma função cultural, como é o caso do Direito, conforme veremos mais adiante.

Os litigantes, antes de ingressarem no âmbito jurídico, e até mesmo no seu curso, decidem se a ação em que se empenharam vale a pena ou não. A segunda característica é que o jogo é um escape da vida real. Proporciona uma evasão temporária para uma esfera de atividade com regras e orientações que, além de específicas, diferem-se daquelas perpetradas no cotidiano. Essa esfera envolve os participantes (jogadores) ao ponto de arrebatá-los para uma ambientação regida por regras próprias, mas que em momento algum bloqueia sua percepção de que se trata de uma ficção, pelo contrário, reforça-se a ação de “estar jogando”.

O fórum, a sala de julgamento e até mesmo o escritório do advogado são espaços diferenciados. Nesses, certas regras devem ser seguidas para o bom andamento do jogo/processo, desde a vestimenta até o trato com os diversos funcionários/jogadores desses âmbitos.

A terceira característica coaduna com a segunda, pois elenca o jogo como atividade temporária com fim específico na consecução de apenas participar de sua ação. Trata-se de uma breve e muito bem demarcada interrupção do cotidiano.

Ora, quando se inicia um procedimento judicial, a única certeza que se tem é que será efêmera. Embora o judiciário, devido à imensa demanda de ações por vezes dilate o prazo de resolução de um processo, ainda sim se sabe que terá um fim e que etapas deverão ser percorridas até atingi-lo.

A quarta característica, a limitação, delineia os limites de espaço-tempo do jogo: define o momento de seu início e de seu fim, assim como intensifica sua distinção do “mundo comum”. Todo jogo processa-se dentro de um espaço demarcado – materialmente ou não – que configura uma espécie de âmbito sagrado para os jogadores onde valem e se respeitam certas regras; em suma, um domínio. Um domínio que gera ordem e é ordem, vez que define papéis e situações e os fiscaliza na verificação de sua obediência. Decorrente dessa característica atrela-se o conceito de repetição, pois o jogo, após proporcionar uma fuga temporária da realidade, recolhe-se como experiência válida na memória dos participantes que pode ser revisitada a qualquer instante. Basta jogar novamente.

O processo é por si só um espaço único com tempo para execução de cada procedimento, seja dos advogados, do juiz ou mesmo das partes. Não se atropela nenhuma de suas etapas. Segue-se uma ordem predeterminada e cujo registro é acessível a qualquer das partes, seja para dar-lhe seguimento ou não. Além disso, muitas ações são semelhantes, tanto na forma, andamentos, quanto pedidos. Destarte, as sentenças geram jurisprudências que orientam lides similares. É como se a mesma ação fosse revisitada, em outras palavras, uma outra partida fosse jogada.

Outra importante característica do jogo – a quinta – seria a competição. Talvez a mais importante das características, traduz-se nos esforços que conduzem os jogadores a solução da tensão, na aquisição de um ganho, de algo que ponha um fim ao domínio. A competição envolve os jogadores na busca pela solução de uma questão, a fim de saciar a tensão que se instaura ante sua existência.

(16)

A lição de LOPES não poderia ser mais cara a este estudo. Afinal, como didaticamente fica esclarecido no trecho acima, o conceito de jogo e o Direito revelam-se profundamente arraigados, especialmente por conta da semelhança entre os personagens e suas tarefas: há uma ambientação com regras específicas, jogadores com limitações e regramentos e um conflito de interesses envolvidos num contexto de competição.

Neste sentido, LOPES ainda explica que:

Todo processo instaura-se pela disputa: os litigantes disputando um bem que consideram seu por razões diversas. Essa necessidade de posse, de ter para si tal bem significará que a outra parte não o terá; ou o perderá para a primeira. Logo, instaura-se uma competição de habilidade jurídica e de oratória entre as partes, representadas pelos seus advogados, para conquistar tal “prêmio”.

A sexta característica: as regras. Todo jogo tem suas regras. São elas que determinam a validade das ações praticadas no âmbito limitado, efêmero e fictício do jogo. São as regras que conferem um valor axiológico ao jogo, pois definem as características necessárias aos participantes, bem como sua distinção daquele que as ignora e, portanto, não compactua do âmbito fictício estabelecido pela comunidade de jogadores, devendo ser expulso dela. Frise-se: esse “não jogador” difere-se do jogador trapaceiro. Diferente daquele, este atua na margem do âmbito fictício, esquivando-se o máximo possível da incidência das regras, embora as aceitando como legítimas, já que busca transgredi-las para se beneficiar no “mundo de jogo”.

A atuação no âmbito jurídico demanda um conhecimento mínimo de diversos códigos e leis escalonadas, conforme uma ordem preestabelecida em uma Carta Magna. Na verdade, grosso modo, tais códices podem ser interpretados como textos instrucionais que, não apenas guardam as regras que orientam as etapas dos procedimentos jurídicos, como também as sanções para seu descumprimento. É o conhecimento prévio desses compêndios que define o “papel” de cada participante em uma lide, bem como as funções e limitações de cada.

[…] O jogo deixa de ser apenas uma competição para revitalizar-se numa cooperação. Torna-se, assim, plural: abandona a singularidade da disputa entre jogadores por algo e orienta-se para a representação de busca por alguma coisa em benefício de toda comunidade de jogadores.

Não raras vezes, os litigantes recorrem a acordos que atendam a ambas as partes, ainda que não garantam a inteira aquisição do bem em disputa; operam sua partilha de maneira que os envolvidos não encerrem o procedimento sem ter recebido algum prêmio. Essa estratégia é comum em uma das etapas do processo, principalmente na seara trabalhista e visa à celeridade do mesmo. Esse também é o princípio que norteia a advocacia colaborativa, conforme se observa nos procedimentos de conciliação e mediação. Tal desdobramento mostra-se um recurso cada vez mais buscado, vez que desobstrui o procedimento de alguns entraves causados pela gama e montante de um judiciário cada vez mais inchado de ações sem previsão de andamento, quiçá solução a médio ou mesmo longo prazo.

(17)

Umbilicalmente ligados, portanto, a figura de jogo, para a sociedade e os processos por meio dos quais se consubstancia o Direito.

Nesta linha de raciocínio, a Teoria dos Jogos – teoria que se debruça sobre situações em que há interesses, conflitos e escolhas favoráveis – pode ser definida como a teoria dos modelos matemáticos que estuda a escolha de decisões ótimas sob condições de conflito.

A figura de jogo e a Teoria dos Jogos são, assim, vertentes que se coadunam fortemente ao Direito e, por consequência, ao Direito do Trabalho, especialmente porque possuem características de

“ritual” muito similares, como nos ensina, mais uma vez, LOPES:

O jogo é, para além de suas regras, uma convenção. Um acordo de vontades entre as partes envolvidas na promoção de sua execução.

[…]

Assim, é somente a partir da convenção que se pode falar da existência de um jogo, cujas características e ação desenvolver-se-ão da maneira combinada, caso os participantes de tal âmbito resolvam jogá-lo.

(18)

Destarte, diante da já narrada insegurança processual existente nos jogos processuais trabalhistas atuais, que se majorou após as últimas reformas legislativas e as consequentes dúvidas das partes sobre interpretações e entendimentos práticos pelos players competentes em julgar e que, ao longo dos últimos anos, vem ganhando contornos novos com as novas tecnologias e novos formatos de trabalho, não há como ignorar a situação presente, que, sem dúvidas, carece atenção e readaptações para se tornar mais efetiva.

Sendo assim, concentrando a atenção deste estudo para a questão da hermenêutica processual, especialmente quanto ao procedimento hoje adotado na maior parte das Varas do Trabalho e uma infeliz quantidade de vezes em que as partes “jogadoras” escolhem suas armas e estratégias sem o devido conhecimento do tabuleiro do jogo: jogam vendadas e só descobrem as armas que deveriam ter utilizado após o fim do jogo, parte-se para a indicação dos pontos, em nosso entendimento, mais críticos e que demandam maior atenção.

3. DAS RACHADURAS NO TABULEIRO E DAS PROPOSIÇÕES SUGERIDAS

O jogo a ser jogado, no campo do Direito, assim como em outro qualquer, gramado ou não, deve ser um jogo democrático, ou seja, guiado pelas regras estabelecidas, jogadas de forma ética e, sobretudo, analisado por um player que, desde antes do apito inicial, esclareça aos jogadores a interpretação sobre as regras cruamente postas e os limites de jogo e estratégia.

Assim, no Direito, para que se possa observar e se realizar o devido processo legal, na medida do contraditório substancial (art. 10º do CPC e aplicável ao processo do trabalho), o seguimento das regras do jogo por aquele arbitra a partida é medida preliminar, requisito básico e imprescindível. Mais importante que a própria bola a ser chutada, até porque, sem o regramento, qualquer que seja a ação projetada com a bola do jogo representará qualquer coisa.

O devido seguimento das regras é, portanto, o que constrói o próprio jogo.

Ato contínuo, seguidas as regras, é daí que os jogadores adotarão suas estratégias e buscarão, conforme suas intenções, encontrar o melhor resultado, cooperando ou não, em similaridade ao que nos ensina a Teoria dos Jogos.

Alexandre Freitas Câmara, neste sentido, nos lembra que, assim como as regras no jogo esportivo ou em qualquer outra ritualística convencionada, o processo tem um fim bastante certo:

O processo deve alcançar o fim a que se destina, ou seja, o processo deve ser capaz de permitir ao Estado atingir os escopos da jurisdição. Deve-se, pois, lutar pela efetividade do processo. Por efetividade, entende-se a aptidão de um instrumento para alcançar seus objetivos. Assim é que o processo só é efetivo se dispõe de meios capazes de permitir ao Estado atingir os escopos da jurisdição.

(19)

Dessa forma, partindo-se da correta ideia de que a jurisdição, caso não permita ao Estado, que cumpra efetivamente os objetivos da jurisdição, dentre os quais, o principal, a resolução de conflitos, fica evidente que se deve, a todo momento, buscar-se tornar a jurisdição mais consubstancial, compreensiva e capaz de entregar, por completo, a melhor justiça possível ao jurisdicionado.

Nessa linha de ideias, antes de prosseguirmos, é imprescindível que lembremos do art. 7º do Novo Código de Processo Civil, que exige o pleno e efetivo contraditório às partes:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

(20)

Assim, em pontos que a Justiça do Trabalho e suas regras de processo esbarrem em falhas e problemas, não temos a menor dúvida de que soluções processuais de outras searas, desde que compatíveis, devem, sim, ser aceitas e aplicadas de forma massiva. Caso contrário, as estatísticas narradas neste artigo poderão tornar-se ainda mais significativas.

Nesse sentido, destacam-se reflexos favoráveis que enxergamos a partir das proposições a seguir suscitadas, por meio das quais se buscou, de fato, evidenciar feridas processuais, evidenciando, ainda, razões das fissuras no tabuleiro processual que vêm gerando problemáticas durante os jogos processuais. Assim, traçar-se-á meios de trazer melhora e, por que não dizer, apresentar uma nova forma de ver soluções para o tabuleiro da justiça trabalhista brasileira.

Em primeiro lugar, questiona-se: é necessária a marcação de uma audiência inicial em um processo cujo o único pedido envolve perícia? Não seria, talvez, mais inteligente e prático, num mundo 4.0 e na era do “PJe”, organizar os procedimentos com um despacho inicial que oportunizasse prazo razoável para apresentação e defesa, marcação de perícia e sucessivos prazos?

Ato contínuo, talvez não fosse mais célere e, sobretudo, mais esclarecedor e satisfatório às partes – especialmente quanto ao substancial contraditório – a indicação, em um primeiro despacho, de questões de ônus de prova? Definições, antes mesmo da apresentação de defesa ou marcação de audiência, de entendimentos do juízo sobre a aplicação de determinados dispositivos e eventuais compreensões reiteradas de controle difuso de constitucionalidade para que não se assistisse, em momento posterior, protestos em audiência, arguições de nulidade e mais e mais apelos ao Tribunal?

Demonstrado que tais indagações não conjecturas artificiais ou constituídas “in natura”, que não se poderia sequer se observar na prática, as seguintes decisões, postas em prática na práxis trabalhista, já indicam, ainda que timidamente, que estes caminhos organizacionais e, muito mais usados na seara comum, tem, sim, lugar devido e vantajoso no processo trabalhista.

Neste sentido, como é o caso da seguinte notificação abaixo, expedida pela 3ª Vara do Trabalho de Osasco, vejamos o que alerta o Juízo desde o início da demanda, antes mesmo da audiência UNA:

A defesa e demais documentos, classificados na forma do art. 12, da Res. CSJT nº 185/2017, deverão ser protocolados no sistema PJe. Recomenda-se a juntada com pelo menos 48 horas de antecedência à audiência. É facultada apresentação de defesa oral, art. 847, da CLT. Em audiência, V. Sa. pode designar preposto, art. 843, da CLT, bem como constituir advogado. A ausência à audiência importa revelia e confissão quanto à matéria de fato, art. 844, da CLT. Testemunhas na forma da decisão de chave de acesso nº19050717182877000000137970326.

Fica(m) a(s) reclamada(s) alertada(s) que, em eventual oposição de fatos modificativos, impeditivos e extintivos de direito, será dela(s) o encargo da produção da respectiva prova, na audiência designada, sob pena de preclusão (artigos 775, § 2º, e 818, § 1º, ambos da CLT), especialmente no que diz respeito: a) à jornada de trabalho (hipóteses previstas nos artigos 62 e 224 da CLT e na Súmula nº 338, I e III, do E. TST, bem como acerca do regime de compensação, inclusive banco de horas); b) à forma de remuneração que não aquela tipicamente salarial; c) à equiparação salarial.

(21)

Como vemos, antes mesmo da apresentação de defesa pela Reclamada, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Osasco já indicou, de forma expressa, afastando, assim, qualquer tipo de “surpresa” pelas partes acerca de seu entendimento sobre o ônus de prova em audiência, salientando, inclusive, no mesmo despacho, os fundamentos pelos quais entenda da forma expressada.

No mais, como observamos na segunda decisão abaixo colacionada, proferida na Vara do Trabalho de Hortolândia, também antes mesmo da apresentação de defesa, na hipótese, como existe pedido que somente se resolve com perícia técnica, determinou o Juízo prazo para apresentação de defesa e, concomitantemente, determinou, desde logo, a marcação de perícia:

D E S P A C H O

1) Pelo fato conhecido por todos atores que transitam pela VT de Hortolândia, acerca do tempo até a realização da 1ª audiência e havendo pedido que somente se resolve com perícias técnicas (insalubridade, periculosidade e/ou médica), o que implica em dizer que a 1ª audiência seria fracionada, somente com os atos de conciliação e entrega de defesa, pois necessária a realização da prova técnica; uma vez que esta reclamada, ordinariamente, não faz acordo na fase do conhecimento; e sendo possível que as partes promovam a autocomposição, com base na garantia constitucional do prazo razoável de duração do processo (art. 5º, LXXVIII), determino que a ré seja citada/intimada para apresentação de defesa, no prazo de sob pena de aplicação dos efeitos da revelia que couberem, 15 dias úteis, determinando-se, também, a designação de perícia técnica;

2) Para a apuração da alegada INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, determino realizada de perícia técnica.

(22)

Em nosso entender, tais decisões são exemplares e, de forma alguma, atentam para os princípios da Justiça do Trabalho, uma vez que se coadunam com o artigo 765 da CLT, que concede ao Juízo trabalhista “ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas” e, ao mesmo tempo, endossam os nortes principiológicos do Direito do Trabalho: a celeridade, efetividade, correlatos ao impostergável caráter alimentar dos objetos em litígio.

Nesta mesma esteira de raciocínio, caso ignorássemos esta devida organização ora defendida, poderíamos observar, em situações similares, além de uma demora maior na própria condução do processo, fracionamento de audiência, também a produção de amplo arcabouço de provas e teses defensivas durante todo o jogo processual, que, ao final, ao player julgador poderia simplesmente pouco importar, caso o seu entendimento fosse diverso, mas não tivesse sido expressado anteriormente.

A título de exemplo, chama-se a atenção para casos em que, havendo entendimentos diversos pelo julgador sobre o fundamento jurídico, é deferido, ao final do jogo, um determinado pedido com base em fundamento jurídico não mencionado em inicial e que, durante o processo, as partes não tiveram a possibilidade de se manifestarem, inexistindo, assim, o efetivo contraditório, de forma substancial.

Como é exigido pela lei, cabe ao árbitro do jogo processual, exaurir qualquer controvérsia que seja levada à sua atenção. Diante disto, entendemos pela possibilidade, ao nosso ver, totalmente cabível no processo trabalhista, de uma espécie de saneamento processual prévio, com fins claramente organizacionais, que, necessariamente, não necessariamente serão “cópias” do despacho existente no processo comum, até porque as peculiaridades trabalhistas existem e devem ser respeitadas.

Posto isto, defendemos que a existência de um despacho, seja na própria notificação ou em momento posterior, faz-se totalmente possível, especialmente porque, ao organizar o processo, quando a questões de ônus de prova, entendimentos jurisprudenciais e ordem do procedimento, não há como se negar que tal organização processual traria clara celeridade processual, diminuição de tumultos processuais e um processo mais efetivo, inclusive, na medida do contraditório substancial.

Estas soluções, portanto, sobressaem-se de forma muito benéfica, ao nosso ver. Afinal, quanto à primeira decisão, esclarecem, desde o início, como será regido o jogo, qual será o tabuleiro devido, como poderão as partes estabelecerem suas estratégias e, ao final, nenhum dos jogadores, ainda que não estejam felizes com uma eventual derrota, estarão, ao menos, minimamente satisfeitos com a forma como jogo foi jogado e como as regras foram aplicadas.

Neste sentido, reiteramos que tais decisões devem ser vistas como exemplo, como bem ensina TALAMINI:

[…] “O processo não é “coisa das partes”, como diziam os antigos. Mas tampouco é apenas “coisa do juiz” – como se pretendeu no momento de sistematização científica e afirmação publicística do direito processual. Então, mais do que uma exigência de simples organização do modo de atuação do agente jurisdicional, trata-se da imposição de um esforço conjunto entre o juiz e as partes, “para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (na dicção do art. 6º do CPC, ao prever genericamente o dever de cooperação).

Assim, o saneamento destina-se a propiciar eficiência à atuação jurisdicional – e consequentemente economia processual (duração razoável do processo). Mas também se presta a assegurar previsibilidade (segurança jurídica) e a tornar mais qualificado o debate entre as partes e o juiz (contraditório), ampliando-se as chances de uma solução justa e eficaz.”

(23)

Dessa forma, tendo em vista que o saneamento se destina à melhora da própria atuação jurisdicional, o que se consubstancia em uma devida duração razoável do processo, dentro dos limites legais e e em conformidade com o contraditório, o que, de fato, aumenta as chances de uma solução a mais eficiente possível.

Consequentemente, observamos, ainda, as seguintes vantagens práticas: a) a duração dos processos poderia ser razoavelmente reduzida, b) eventuais nulidades seriam diminuídas, c) a considerável esquizofrênica marcação de audiências iniciais em casos, nos quais, diante de único pedido de perícia, diferentemente do que a práxis vem repetindo, poderia ser transformada em processos mais organizados e, por consequência, menos tumultuados, d) uma maior capacidade jurisdicional de se adaptar às novas relações, circunstâncias e contextos trabalhistas, que, por meio desta organização preliminar, poderia indicar questões de ônus probatório desde o começo do processo, determinando, inclusive, diligências técnicas de forma célere.

Por fim, entendemos que este novo paradigma processual aproximaria a justiça do que a sociedade vem implorando nas estatísticas que observamos no começo deste artigo: um jogo menos tumultuado, no qual, no apito final, mesmo que derrotado, o perdedor tenha a sensação de que não foi prejudicado pelo apito ou pelo tabuleiro.

Em relação a estas questões pragmáticas, é necessário ter em mente que a operacionalidade não estará atrelada a uma nova lei ou estipulações normativas.

A adoção de tais procedimentos organizacionais, em verdade, dependerá, sobretudo, ao nosso ver, em uma nova postura dos players que julgam e arbitram os jogos processuais, o que, por óbvio, poderá ser ganhar corpo com o acolhimento de tal postura pela jurisprudência.

4. DA COMPATIBILIDADE DAS SOLUÇÕES SUGERIDAS COM O TABULEIRO PROCESSUAL TRABALHISTA

Por fim, para que não haja equivocadas compreensões sobre os objetivos deste artigo, ressalta-se que não se busca, como se poderia advogar contrariamente à proposta deste estudo, a aplicação de dispositivos da seara comum – especialmente do Código de Processo Civil, na seara trabalhista, de forma puramente observada pela resolução de conflitos estabelecidos na ótica do interesse individual.

Ao contrário: todas estas proposições para a hermenêutica das regras do jogo almejam que o fair play dos jogos processuais seja, dia após dia, mais eficiente, célere e satisfatório às partes. Não se perde de vista, portanto, o contexto no qual se sugere estas ideias, exatamente como ensina Souto Maior:

Pensando no aspecto instrumental do processo, vale lembrar que o direito material trabalhista é um direito social por excelência, cuja ineficácia pode gerar graves distúrbios tanto de natureza econômica quanto social. Assim, é preciso muito cuidado com a aplicação de normas do processo civil, que muitas vezes são pensadas para a solução de conflitos estabelecidos na ótica do interesse puramente individual.

(24)

O que se pretende é antagonicamente oposto a este risco sabidamente levantado pelo doutrinador supracitado. Até porque, não se busca, com esta intersecção com o Direito Processual Civil, a aplicação de normas do processo civil pensando-se na solução de conflitos estabelecidos apenas pela ótica do interesse puramente individual.

Na verdade, o que move estas sugestões é a tutela do interesse coletivo, na medida em que, tutelado específica e de forma segura (juridicamente) e pacífica (socialmente) em cada caso concreto o direito, com a devida e prévia estipulação das regras do jogo, utilizando-se, para tanto, de meios processuais “emprestados” do Procedimento Processual Comum, emplacar na práxis do Processo do Trabalho a segurança e a pacificidade na resolução de conflitos que ora se observa, por nulidades suscitadas em apelos, por tumultos processuais que poderiam ser evitados e pela ausência do fim maior do processo trabalhista, isto é, a pacificação social, especialmente no que tange às relações sociais de trabalho.

Assim, em virtude deste amplo terreno para discussão, bem como em face da premência de se discutir tal temática em razão dos novos paradigmas do direito do trabalho, urge discutir-se as perspectivas de incidência de tais regras aos processos trabalhistas, traçando suas nuances personalíssimas, possibilidades, críticas, bem como a sua intersecção com a processualística comum.

Ilustrado tal contexto, o que se pretendeu foi justamente a fixação de pressupostos teóricos necessárias para análise da questão da subsidiariedade do processo comum ao processo do trabalho. (25)

Nesse sentido: “sendo a inovação do processo civil efetivamente eficaz, não se poderá recusar sua aplicação no processo do trabalho com o argumento de que a CLT não é omissa”. (26)

Assim, salienta-se que não há o que se falar em incompatibilidade deste estudo e das proposições acima narradas, justamente porque não há qualquer vedação, como fica claro pelo seguinte trecho da Resolução nº 203, de 15 de março de 2016, que editou a Instrução Normativa n° 39, sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho:

[…] “considerando que o conteúdo da aludida garantia do contraditório há que se compatibilizar com os princípios da celeridade, da oralidade e da concentração de atos processuais no Processo do Trabalho, visto que este, por suas especificidades e pela natureza alimentar das pretensões nele deduzidas, foi concebido e estruturado para a outorga rápida e impostergável da tutela jurisdicional (CLT, art. 769)”

(27)

Totalmente compatível e necessária tal intersecção, portanto.

Afinal, se na moderna concepção do processo comum e do processo do trabalho, estes são, sobretudo, um meio que serve a um fim democrático e justo, não há dúvidas de que ambos devem ser pensados na perspectiva da igualdade (MARINONI, p. 109), eis que, em um jogo sem regras previamente estipuladas, qualquer resultado jamais poderá ser compreendido como um justo, na exata medida em que o meio não terá servido teleologicamente ao resultado obtido.

Ressalva-se, inclusive, que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, quando expediu a Resolução nº 203, de 15 de março de 2016, que editou a Instrução Normativa n° 39, sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, deixou clara a preocupação, não só ao permitir a aplicação das normas do CPC que regulam o princípio do contraditório, como o fez evidenciando o que se entende e o que não entende como “decisão surpresa”:

Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 10, no que vedam a decisão surpresa.

§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes.

§ 2º Não se considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário.

(28)

É inegável, portanto, que o contraditório substancial deverá ser atendido pela Justiça do Trabalho, por meio de um processo efetivamente justo e sem qualquer tipo de surpresa, devendo ser entendido este conceito de “supresa” como aquele, no qual, as partes são surpreendidas com uma decisão que aplica fundamento jurídico ou se embasa em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes.

Por fim, salienta-se também uma posição limitadora, da qual compartilhamos, antevista por SCORSIM, e que se configura como medida freadora indispensável quando do comparativo entre a figura do “jogo” e do Direito. Como ensina o referido autor, em que pese a demonstrada natureza de semelhança entre o Direito e a conceituação de jogo, ao longo da história e na cultura humana, o destino histórico e finalidade do processo – mesmo com semelhanças ao conceito de jogo – não podem ser esquecidos:

Nesse contexto, a advocacia tem uma função importantíssima que consiste em propiciar o desenrolar do jogo processual mediante regras técnicas previamente conhecidas, com a devida lealdade processual. Há para o advogado o dever de não mover aventuras processuais ou lides temerárias aconselhando o cliente a respeito da inviabilidade de sua pretensão. Igualmente, há, entre outros, o dever de não retardar indevidamente o curso processual, mediante atos desnecessários de procrastinação do processo, sob pena de ofender a dignidade da justiça.

O processo foi construído para a redução da litigiosidade histórica presente na sociedade. Substitui-se o conflito das armas da antiguidade pelo conflito de argumentos constitutivos de discursos da modernidade. A prática judiciária mostra uma realidade de jogadores e de jogos processuais, contendo cada qual sua singularidade. Enfim, é preciso, resgatar a conclusão do jurista Calamandrei, segundo o qual os advogados e juízes não podem permitir que o processo torne-se um mero jogo ou joguete à disposição das partes, ao contrário, que o processo cumpra com seu destino histórico que é o de servir à concretização da justiça ou à harmonização eficiente dos interesses.

(29)

Feito este esclarecimento, acreditamos que as intenções deste artigo restam bastante claros: não se pretende uma mera visão do processo do trabalho como “joguete”, mas sim como um verdadeiro jogo, ritualística e convencionado, institucionalizado na máquina estatal, como medida de pacificação de conflitos derivados dos jogos de interesses humanos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seja por um caminho ou por outro, fato é que, por todos os motivos supramencionados, o estágio atual merece acertos, com urgência e por diversos prismas práticos.

Afinal, ante o contexto contemporâneo no qual se encontra inserida a Justiça do Trabalho, as instigações narradas, as sugestões propostas e as vantagens defendidas, vale mencionar, não traduzem arrogância, tampouco autopromoção deste estudo.

Traduzem, na verdade, apenas a exacerbação da preocupação que aqueles responsáveis por este projeto tiveram ao pensa-lo, redigi-lo e apresenta-lo: buscou-se apresentar soluções existentes, possíveis, tangíveis e, sobretudo, que possam tornar, de fato, a realidade processual mais satisfatória aos efetivos destinatários dela: os jurisdicionados, sem perder tempo com o revolvimento de matérias que já foram amplamente discutidas e menos ainda analisar paradigmas já ultrapassadas, por meio do que estar-se-ia se sujeitando ao objeto prático de uma questão que “ali já está e é assim mesmo” e nada se questiona, postura já, há tempos, refutada por Streck. (30)

Afinal, no novo paradigma processual existente e hodiernamente aceito, não há mais como negar a figura do juiz que, de fato, organiza o processo, dentro dos limites legais e garantias fundamentais, para o fim pelo qual a processualística trabalhista resume-se: a eficiente, racional e célere resolução justa dos conflitos.

Neste aspecto, o que se pretendeu neste breve estudo, foi dialogar – amparado em ombros de gigantes que, efetivamente, em suas linhas de estudo trouxeram fundamentos e conclusões robustas – com cada destinatário deste texto sobre razoáveis soluções que poderiam, de fato, traçar novos caminhos para uma justiça mais efetiva, no dia-a-dia de cada fórum e de cada sala de audiência.

Nessa senda,

[…] “é inegável que todos os avanços exemplicativamente acima expostos, assim como diversos outros que o NCPC nos trouxe, são plenamente aplicáveis ao Processo do Trabalho, seja pelo que já dispõe a própria CRFB; o art. 15 do NCPC ou mesmo pelo velho art. 769 da CLT.

É hora do Processo do Trabalho entender que autonomia ou independência não são sinônimos de isolamento. Não à toa o NCPC em seu artigo 15 trouxe simultaneamente as palavras “supletiva” e “subsidiária”, o que denota que o NCPC não será mais aplicado somente na omissão normativa (subsidiariedade), mas também quando necessário se a modernização e atualização da legislação através de nova leitura (supletividade).

(31)

Assim, buscamos neste artigo, sobretudo, indicar justamente esta necessidade do processo do trabalho olhar para outras áreas e institutos legais, com um olhar que, de fato, veja que as peculiaridades e independência do processo comum não são fatores de isolamento desta área tão cara e imprescindível à plena efetividade da garantia dos cidadãos brasileiros.

Cabe-nos, portanto, coragem. Coragem de ir além e questionar: a regra é clara? Afinal, no jogo dos conflitos humanos, dentro ou fora do tribunal, sempre haverá um ganhador e um perdedor. No jogo e no direito, ainda que o resultado seja um empate ou um acordo. Alguém, porém, sempre, em qualquer uma das situações, entenderá que merecia a vitória ou a procedência, ainda que pela sensação de dizer “eu ganhei a medalha”.

No campo do processo, entretanto, ao menos, direito de jogar um jogo justo é dever constitucional do Estado fornecer, por meio de um processo que seja, de fato, consubstancialmente justo, claro e eficiente.

Como lembra Sérgio Pinto Martins, “processo vem do latim procedere, seguir adiante. É a marcha avante.” (32)

Assim, se queremos um processo melhor, é em frente que devemos seguir.

REFERÊNCIAS

(1) PINKER, Steven. Os Anjos Bons da Nossa Natureza: por que a violência diminuiu (The Better Angels of Our Nature: why violence has declined). Tradução: Bernardo Joffily e Laura Teixeira Motta. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 858.

(2) PINKER, Op. cit., p. 895.

(3) Relatório ‘The Next Era of Human-Machine Partnerships’ (A Nova Era de Parcerias Homem-Máquina), estudo da Dell Technologies projeta o impacto das novas tecnologias na sociedade até 2030. Disponível em:

(4) GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 76.

(5) PINHO, Humberto Dalla Bernardino de. Direito processual civil contemporâneo, volume I : teoria geral do processo – Ed. 4ª – São Paulo : Saraiva, 2012, p. 91

(6) CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 69.

(7) CÂMARA, Op. cit., p. 70.

(8) GARCIA, Op. cit., p. 33.

(9) ROSA, Alexandre Morais da. Guia Compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 22.

(10) ROSA, Op. cit., p. 22.

(11) BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial [dos] Estados Unidos do Brasil: secção 1, Rio de Janeiro, DF, ano 82, n. 184, p. 11937-11984, 9 ago. 1943.

(12) BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução n. 203, de 15 de março de 2016 [Instrução Normativa n. 39]. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: caderno judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 1939, p. 1-4, 16 mar. 2016.

(13) STRECK, Lênio Luiz. Compreender Direito: Desvelando as obviedades do discurso jurídico. Volume I. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 85.

(14) HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura (Homo ludens: Vom Unprung der Kultur im Spiel). Tradução: João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 2007.

(15) LOPES, Péricles Cunha da. O Jogo do Direito. Artigo científico aprovado em 14 de Junho de 2017 pela Revista Interdisciplinar da PUC-Minas – Barreiro, publicado na revista Percurso Acadêmico, Belo Horizonte, v. 7, n. 13, Jan./Jun. 2017, p. 155.

(16) LOPES, Op. cit., p. 158.

(17) LOPES, Op. cit., p. 160.

(18) LOPES, Op. cit, p. 170.

(19) CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 254.

(20) BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Código de Processo Civil. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm) Acesso em 16 de jun. 2019.

(21) TRT-2. Ação Trabalhista – Rito Ordinário. RTOrd. 1000492-47.2019.5.02.0383. Juiz: Ronaldo Luís de Oliveira. DJ: 10 de maio de 2019. Disponível em www.pje.jus.br. Acesso em: 17 de jun. 2019.

(22) TRT-15. Ação Trabalhista – Rito Ordinário. RTOrd. 0011431-91.2018.5.15.0152. Juiz: Álvaro dos Santos. DJ: 6 de novembro de 2019. Disponível em www.pje.jus.br. Acesso em: 16 de jun. 2019.

(23) TALAMINI, Eduardo. Saneamento e organização do processo no CPC/15. Disponível em:

(24) MAIOR, Jorge Luiz Souto. Reflexos das Alterações do Código de Processo Civil no Processo do Trabalho. Disponível em:

(25) SOUTO MAIOR, Op. cit., p. 2.

(26) SOUTO MAIOR, Op. cit., p. 2.

(27) BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução n. 203, de 15 de março de 2016 [Instrução Normativa n. 39]. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: caderno judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 1939, p. 1-4, 16 mar. 2016.

(28) BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução n. 203, de 15 de março de 2016 [Instrução Normativa n. 39]. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: caderno judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 1939, p. 1-4, 16 mar. 2016.

(29) SCORSIM, Ericson Meister. Processo não pode ser um joguete à disposição das partes. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2005-set-08/processo_nao_joguete_disposicao_partes> Acesso em: 20 de jun. 2019.

(30) STRECK, Lênio Luiz. Compreender Direito: Desvelando as obviedades do discurso jurídico. Volume I. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 83.

(31) MILIONI, Pedro de Souza Gomes; MARINHA, Marcelo. O Novo Código de Processo Civil, a concretização do princípio constitucional do devido Processo Legal, e os reflexos no Processo Do Trabalho. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Ano V, n. 7, Mar. de 2016.

(32) MARTINS, Sério Pinto. Direito Processual do Trabalho. 38ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 59.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Código de Processo Civil. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm)

BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial [dos] Estados Unidos do Brasil: secção 1, Rio de Janeiro, DF, ano 82, n. 184, p. 11937-11984, 9 ago. 1943.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução n. 203, de 15 de março de 2016 [Instrução Normativa n. 39]. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: caderno judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 1939, p. 1-4, 16 mar. 2016.

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura (Homo ludens: Vom Unprung der Kultur im Spiel). Tradução: João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 2007.

KING, Stephen. O Pistoleiro. (The Gunslinger). Tradução de Mário Molina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

LOPES, Péricles Cunha da. O Jogo do Direito. Artigo científico aprovado em 14 de Junho de 2017 pela Revista Interdisciplinar da PUC-Minas – Barreiro, publicado na revista Percurso Acadêmico, Belo Horizonte, v. 7, n. 13, Jan./Jun. 2017, p. 155.

MAIOR, Jorge Luiz Souto. Reflexos das Alterações do Código de Processo Civil no Processo do Trabalho. Disponível em:

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Vol. 1: Teoria do processo civil. RT, 2016.

MARTINS, Sério Pinto. Direito Processual do Trabalho. 38ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MILIONI, Pedro de Souza Gomes; MARINHA, Marcelo. O Novo Código de Processo Civil, a concretização do princípio constitucional do devido Processo Legal, e os reflexos no Processo Do Trabalho. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Ano V, n. 7, Mar. de 2016.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Direito Processual Contemporâneo. Teoria Geral do Processo. 4ª Edição, Saraiva – São Paulo, 2012.

PINKER, Steven. Os Anjos Bons da Nossa Natureza: por que a violência diminuiu (The Better Angels of Our Nature: why violence has declined). Tradução: Bernardo Joffily e Laura Teixeira Motta. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

ROSA, Alexandre Morais da. Guia Compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

SCORSIM, Ericson Meister. Processo não pode ser um joguete à disposição das partes. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2005-set-08/processo_nao_joguete_disposicao_partes> Acesso em: 20 de jun. 2019.

STRECK, Lênio Luiz. Compreender Direito: Desvelando as obviedades do discurso jurídico. Volume I. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

TALAMINI, Eduardo. Saneamento e organização do processo no CPC/15. Disponível em:

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II, 50ª Ed. Rio de Janeiro, 2016.